Ou uma crônica sobre crônicas e ensaios

Prefácio

Em primeiro lugar, imaginei fazer um resumo para o leitor. Esta crônica experimental procura compartilhar como fiz este relato cotidiano. Em geral, as crônicas relatam ocorrências diárias, narradas por vozes testemunhas, em tom humorístico ou poético. No meu caso, retrato eventos banais como vivências singulares, usando uma prosa poética. Acontece que fazer literatura é pura poesia.

A experiência de criação textual que quis apresentar foi baseada numa reunião de fatos sobre arte, educação, literatura e políticas públicas. A amarração destes fatos, resultou num tecido costurado como a montagem de um filme. Suponho que o leitor poderá fazer a edição, lendo detalhes e os desdobramentos da crônica, lançados no anexo, ao final. Afinal, trata-se de uma crônica experimental.

A questão principal iluminada neste relato, em síntese (sem que se constitua num argumento, pois crônicas não apresentam enredos (contudo, lembre-se: esta é uma crônica experimental)), discute a velha ideia de que sem uma estrutura pedagógica numa escola adequada – apoiada por políticas favoráveis em todas as esferas da união – continuaremos distantes de possíveis renascimentos artísticos. Assim, sem foco político e sem um plano de educação à sua altura, o Brasil não voltará a produzir obras de arte do calibre de grandes artistas.

Esta é uma crônica experimental

Vou dizer – nesta crônica experimental – que o surgimento de nomes fundadores de uma arte brasileira genuína (como Glauber Rocha, João Gilberto, Nara Leão, Vinicius, Tom Jobim, Gilberto Gil, Gal e Rita Lee, Caetano Veloso, Waly Salomão, Cacaso, Torquato Neto, Ana Cristina Cesar, Bethânia, Tom Zé e Chico Buarque, que por sua vez se cruzavam com Martinho da Vila, Tim Maia, Beth Carvalho e Clara Nunes, Jorge Benjor, Alcione, Paulinho da Viola, Luis Melodia, Djavan, com o Clube da Esquina, com os Titãs e as bandas dos anos 80) dependeram de políticas públicas para educação e cultura.

Literatura de não ficção não cresce sozinha

Ainda com a cabeça delirante (depois do documentário que acabei de assistir intitulado “A Última Vanguarda” – sobre a Universidade da Bahia, de Gil, Caetano e Tom Zé), imaginei que o mesmo poderia ocorrer com a não ficção literária, e segui em frente. Continuei a crônica, afirmando que a não ficção depende, sim, de algum subsídio.

Repeti, que, a literatura de não ficção, com seus diários, crônicas e ensaios – sem falar nos relatos de viagens e memórias –, jamais ganhará destaque sem o apoio das escolas de formação (junto a escritores e ao público leitor), sem o apoio do mercado e sem políticas culturais favoráveis. Para que plantas se desenvolvam é preciso solo fértil e atmosfera favorável. Além disso, durante o crescimento, elas precisam de cuidados e manutenção, até a colheita. Isso também tem a ver, pensei, com o ensino de literatura, integrado a inúmeras disciplinas primas ou irmãs, como línguas, linguagens, música, teatro, artes visuais, cinema, história, filosofia e ciências.

Há quem acredite que um movimento educacional como aquele, amadurecido nos anos 50, dificilmente será possível de novo – veja texto complementar no anexo, ao final desta crônica (experimental). Mas essa experiência existiu: eu vivi a experiência das escolas experimentais vocacionais junto com outras milhares de crianças. Grandes artistas como Gil, Caetano e Tom Zé, dentre outros, se formaram na Universidade “experimental” da Bahia. De minha escola, saíram atores e músicos formidáveis, como Guilherme Arantes. Isso tem a ver mesmo com políticas públicas e apoio da sociedade. Apoio do mercado, das associações de classe, academias e das instituições.

Durante vários momentos precisei parar interromper esta crônica experimental, pressionado por inadiáveis demandas domésticas e motivos particulares. Mas quase sempre recebo alguns prêmios ao longo do dia, que me devolvem alguns minutos que o trabalho diário me rouba, em forma de luzes e pensamentos. Com uma xícara de café na mão, mordendo um pão com queijo derretido, presenciei cenas em que compartilhei muita arte através dos canais Arte1 e Curta! Num documentário, Ian McEwan dizia que nossas memórias são sempre enganosas, pois servem a nossos interesses. Disse também que temos sobreposições de lembranças que formam camadas como palimpsestos.

Uma crônica experimental é feita aos poucos

Na primeira oportunidade voltei a esta crônica experimental, tendo aprendido a escrever em curtos lapsos de tempo, aos pequenos trechos, que sempre se transformam de simples pedaços a uma grande colcha. Pois analisando os prêmios literários dos últimos dez anos, percebemos que o Jabuti premia a não ficção em vários gêneros, como por exemplo biografias, crônicas e recentemente ensaios. Nestes últimos anos, pudemos acompanhar a consagração de obras dos seguintes escritores cronistas e ensaistas: Vário do Andaraí, Antônio Prata, Roniwalter Jatobá Almeida, Milton Hatoum, Fernanda Young, Nelida Pinõn, Flávio Carneiro e Marcelo Moutinho. O prêmio Oceanos, antigo Portugal Telecom, neste mesmo período, premiou Marina Colassanti e Alexandra Lucas Coelho. Salve o Jabuti, viva mesmo!

Interrompido novamente pelas demandas, as mesmas que assaltavam Franz Kafka, durante o dia, precisei resolver outros conflitos caseiros. E, no caminho de volta à escrita, pude acompanhar o pensamento de Peter Sloterdijk, lembrando que contamos histórias porque temos sempre um buraco às nossas costas e outros à nossa frente. Colocamos sempre, no mínimo, uma cadeira em cima destes buracos, para criar um cenário para encobrir a realidade. Contamos histórias para construir significados para obstruir nossos destinos angustiantes. E, em seguida, depois de ouvir Michel Houellebecq afirmar, que somente a literatura permite entrarmos dentro de outro espírito humano, corri feliz para meu texto.

Considerando que estava com alguma sorte hoje, hein, lembrei que o prêmio Casa de Las Américas também premiou Nelida Pinõn. O Nobel premiou Svetlana Alexijevich, Olga Tokarczuk, Louise Glück e Annie Ernaux, todas elas talentosas escritoras singulares de características múltiplas, hibridas, da poesia ou da não ficção. Neste pequeno recorte que preparei, de exatas 252 premiações analisadas nestes últimos 10 anos (apenas os prêmios Jabuti, SPliteratura, Oceanos, Casa de Las Américas e o Nobel (os mais conhecidos e populares), a não ficção abocanhou apenas 10% dos prêmios. E isso é muito pouco. Mas tenho a forte impressão de que neste período, a não ficção vem se destacando.

Tenho estudado literatura sistematicamente, desde 2009, portanto há 14 anos. Não tenho vergonha em afirmar que apenas em 2016, vislumbrei a potência literária das narrativas de não ficção. Naquele dia, iluminado, meu mundo cresceu. Foi há 7 anos, apenas, que me surpreendi maravilhado – através das aulas da (extraordinária) escritora e professora Josélia Aguiar (No Instituto Vera Cruz) – com relatos de viagem e memórias, biografias, diários, crônicas e ensaios. Algum tempo depois, estabeleci conexões com a auto ficção. E assim decidi mostrar como escrevo uma crônica ou diários, fazendo desta escrita o próprio motivo de escrever.

E de lá para cá venho reciclando todo o meu ideal de escrita, construindo outra família literária, diferente da que conhecia. E foi assim que respirei pela segunda vez.

ANEXO

Educação, ensino e transformação

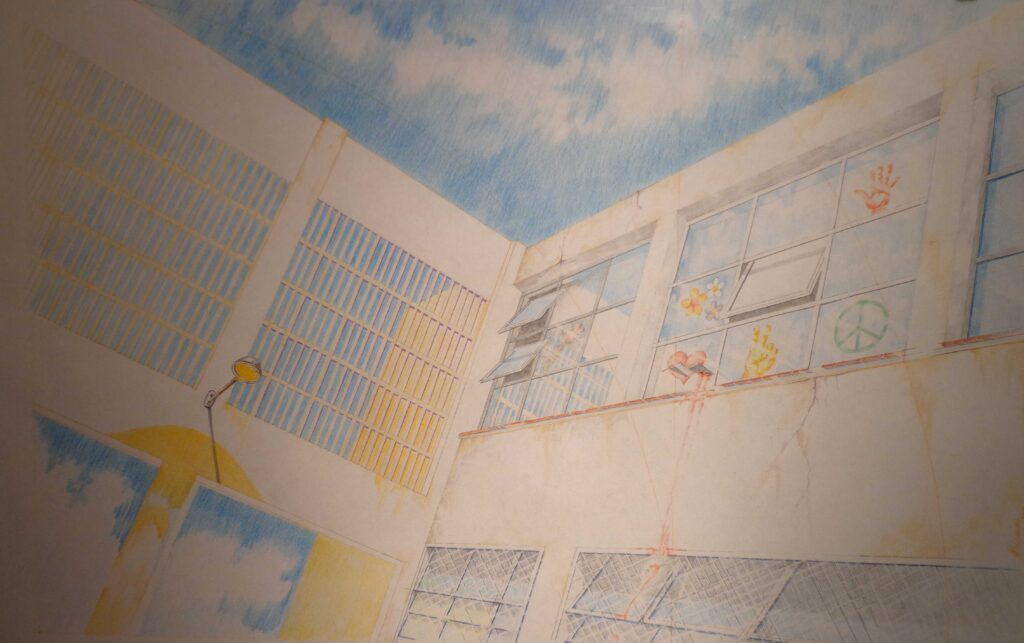

Na escola vocacional que frequentei em São Paulo, nos anos sessenta, difusão cultural, integração artística e aprendizado industrial era pauta da grade curricular, apoiada numa visão histórica consistente, de caráter interdisciplinar. O principal foco do ensino dessas escolas vocacionais, não era a arte em si, mas uma formação baseada na descoberta da vocação do aluno, propondo sempre múltiplas opções, quer fossem artesanais, artísticas, industriais ou profissionais, formando o cidadão para o trabalho e a transformação do mundo. O sentido dessa educação não privilegiava unicamente o indivíduo, mas a comunidade.

A escola plantava a independência do estudante, para “aprender aprendendo”, criticando a realidade, sempre se autoavaliando, promovendo estudos do meio e apoiando a comunidade. A grade curricular instituía a interrelação entre as áreas de estudo e difundia o conhecimento integrando disciplinas. O ensino vocacional promovia encontros interclasses unindo alunos de todas as idades, estabelecendo integrações horizontais. Isso abria portas para a ampliação das consciências para perceber a realidade com espírito crítico, visando claros compromissos com o bem estar da comunidade, a experimentação e a produção de cultura.

Quando a ditadura militar prendeu a diretora Maria Nilde Mascelani, alguns professores do meu Ginásio Vocacional Profº. Oswaldo Aranha, em 1969, e trancou os espaços comunitários, aos doze anos eu vi a maldade nos lacres militares. Cadeados e correntes fecharam as salas de música, de artes plásticas, impedindo nosso acesso até no refeitório onde passávamos horas tão alegres. Isolaram as oficinas de artes industriais, cheias de máquinas e materiais comprados por nossas famílias. Acabaram com todos os espaços vocacionais e nossa escola passou gradualmente a contar com uma grade curricular tradicional. Eu ainda procuro meus professores até hoje.

Se as escolas vocacionais – criadas em fins dos anos 50 –, provêm da implantação de escolas experimentais em algumas cidades brasileiras (que advém de experiências francesas e inglesas (Centre International d´Études de Sèvres e Escolas Compreensivas Inglesas, todas em parte derivadas da “escola nova” americana, fundadas pelo americano John Dewey), estas escolas muito devem ao grandes educadores brasileiros Anísio Teixeira e Fernando Azevedo, que desde os anos 20 defendiam mudanças na educação. Anisio Teixeira foi responsável pela implantação de leis e diretrizes possibilitando iniciativas pioneiras de renovação.

Extinto pelo governo militar, o sistema vocacional foi em parte absorvido pela Escola de Aplicação da Usp e pelo Colégio Equipe, em São Paulo. Depois de recuperar pequena parte da história da educação brasileira, impossível não lembrar dos encontros de Anísio Teixeira, primeiro com Fernando de Azevedo e depois com Darcy Ribeiro. Fernando de Azevedo elaborou o projeto de criação da Usp, em São Paulo. Darcy Ribeiro, criou a UnB e os Cieps no Rio de Janeiro. Bem depois, os Ceus foram criados em São Paulo. Ressalte-se que esse movimento educacional foi abortado no regime militar, mas ainda sobrevive.

As universidades de Brasília e da Bahia, nos anos 60, atuaram de forma parecida com as escolas experimentais paulistas. A universidade de Brasília, ideada por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, já inovou até na construção de seu campus (com projetos de Lucio Costa e Oscar Niemayer) cuja proposta urbanística defendia a integração de estudantes, que circulavam pelos mesmos espaços, em meados dos anos 60. O campus da Usp – construído um pouco antes –, jamais permitiu tamanha integração, pois sua proposta urbana isolava muitas faculdades, resultando às vezes, distantes como a engenharia da odontologia.

A universidade da Bahia, como modelo de difusão cultural, foi defendida por Edgar Santos até início dos anos 60, coincidindo com o início das escolas vocacionais. Edgar Santos trabalhou como reitor da Universidade da Bahia, de 1946 até 1961, quando foi “deposto” por uma maioria de estudantes conservadores. Eles acreditavam que o reitor protegia as artes e suas bichas. As bichas, eram os artistas, que segundo sua visão, mamavam nos cursos de história, filosofia, letras, música, teatro, cinema e artes visuais. Futuros engenheiros, médicos, advogados e outros, achavam que a universidade gastava demais com cultura.

No entanto, Edgar Santos trouxe do exterior e de outros estados, grandes intelectuais e artistas, para lecionar na universidade, em cursos curriculares e extracurriculares de filosofia, literatura, artes musicais, artes dramatúrgicas, balé e artes visuais (exatamente como fez a Usp, que trouxe professores da Europa). O famoso reitor criou o Centro de Estudos Afro-Orientais, deu destaque para a dança, a música e o teatro – como cursos universitários inéditos do gênero no país – alicerçando dois fenômenos da cultura contemporânea: o Cinema Novo e o Tropicalismo, como confirmam, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Zé no brilhante documentário.

Não cansarei de repetir – nesta crônica experimental – que o surgimento de novos nomes fundadores de uma arte genuinamente brasileira, dependerão de políticas públicas para educação e cultura.

Créditos

“A Última Vanguarda”, documentário do diretor Peu Lima, apresentando um dos melhores momentos da universidade baiana, com depoimentos de Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano Veloso, Emanuel Araújo, Júlio Medaglia, Koellreuter, Glauber Rocha, Othon Bastos, Helena Ignez, Luiz Tenório, Orlando Senna, Florisvaldo Mattos, Paulo Costa Lima, Antônio Risério, Yeda de Castro, Lia Robatto, Roberto Pires, Lina Bo Bardi e Pierre Verger.

https://canalcurta.tv.br/filme/?name=a_ultima_vanguarda

Fronteiras do Pensamento: T2:E3 “Realidade como Ficção”.

https://canalcurta.tv.br/escolas/filme/default.aspx?name=realidade_como_ficcao

Depoimento de Darcy Ribeiro sobre Anísio Teixeira

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro6/depoimento_dr.html

Revista Darcy, da Universidade de Brasília

https://revistadarcy.unb.br/edicao-n-23/dossie/61-pioneiros-dossie